攝護腺癌又名前列腺癌,被稱為「熟男隱形殺手」,在台灣男性十大癌症發生率中高居第三名。由於早期沒有明顯症狀,逾三成初診攝護腺癌病人已出現癌症遠處轉移,且早期的攝護腺癌在治療後約有兩成會在5年內復發。傳統影像檢查如電腦斷層(CT)、核磁共振(MRI)及骨骼掃描等,對於偵測早期或微小轉移病灶的敏感度有限,常導致醫學上生化復發,即攝護腺特定抗原(Prostate-Specific Antigen,簡稱PSA)上升卻找不到復發病灶的困境。

若能取得更精確的影像資訊,醫師將能清楚掌握病灶範圍與擴散程度,進而判斷是否需合併賀爾蒙治療、化學治療或其他治療方式,提升整體治療成效與個人化決策。因此,PSMA正子攝影(PET造影)技術應運而生,被視為攝護腺癌精準診斷的次世代影像利器,為臨床帶來革命性進展。

次世代影像利器18F-rhPSMA-7.3造影劑登場 輔助早期診斷、精準定位

PSMA正子攝影技術透過標記攝護腺特異性膜抗原(Prostate-Specific Membrane Antigen,簡稱PSMA),能高度專一地偵測癌細胞位置與轉移情形,彌補傳統影像對微小病灶的偵測盲點。特別是在PSA數值偏低、傳統影像無異常時,仍有機會及早發現轉移,協助醫師制定更精準的治療計畫。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院泌尿部黃書彬教授表示,最新一代PSMA正子攝影造影劑18F-rhPSMA-7.3已於2023年取得美國FDA核准,預計今年也將獲得台灣衛生福利部食品藥物管理署TFDA核准,高醫也預計導入此項影像檢查技術,提供臨床更多診斷工具選項。相較於現行造影劑,18F-rhPSMA-7.3具備更高敏感度、整體檢出率超過80%、成像清晰、背景干擾低等優勢,協助提供影像參考,有助臨床判斷病灶位置,進一步強化個人化治療決策的依據。

臨床實證顯示這些患者最能受惠於PSMA正子攝影

臨床上,PSMA正子攝影技術特別適合兩大類攝護腺癌患者:一是根除性治療後PSA緩慢上升,卻無法在傳統影像中發現復發病灶者,或難以判斷病灶屬局部復發或遠端轉移;二是確診時為臨床侷限性高風險攝護腺癌者,若懷疑已有遠端骨骼或淋巴轉移,則需依賴更精準的影像協助醫師決定是否追加荷爾蒙治療或其他全身性治療。

黃書彬教授指出,荷爾蒙治療對控制攝護腺癌效果顯著,雖部分患者可能出現熱潮紅、骨質流失等副作用,臨床上仍常作為控制病情的選項。但是部分病人可能出現熱潮紅、骨質流失、性功能下降或代謝症候群等現象,在明確影像依據下,治療時機與方式得以更精準拿捏,有助於兼顧療效與生活品質。

真實案例見證 精準影像助攻找出復發病灶

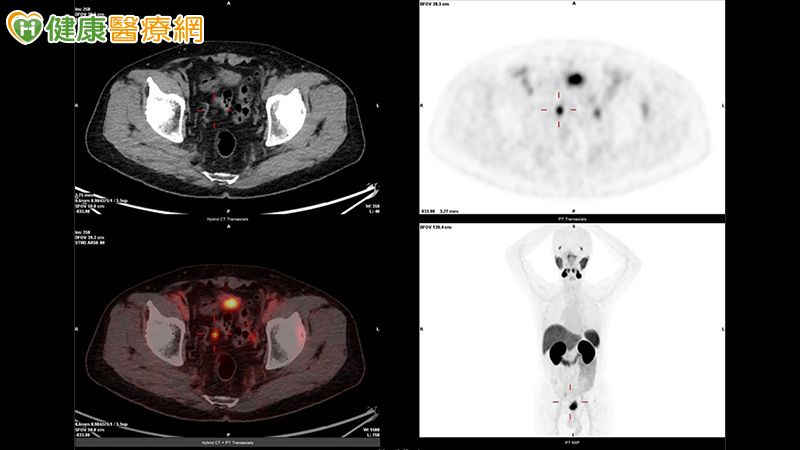

黃書彬教授分享,一名60多歲男性2020年受達文西根除手術,術後PSA降至0.025ng/ml以下,卻在三年後PSA逐步升高,PSA從0.14上升至0.41,到2025年更升高到0.68ng/ml。雖進行多次電腦斷層與核磁共振檢查,皆未能發現復發病灶,使治療遲遲無法啟動。直到後來進行PSMA正子攝影,才成功發現骨盆腔有微小轉移灶,進一步接受放射治療與荷爾蒙治療後,PSA後續穩定下降,病況改善,有助於恢復日常生活品質。

專家呼籲定期追蹤 別忽略PSA變化

黃書彬教授提醒,攝護腺癌早期症狀不明顯,建議一般男性從50歲起可定期抽血檢查PSA,若有家族病史者,則應提早至45歲開始追蹤,建議每年檢測一次。他強調,PSA並沒有絕對的正常值,需綜合考量年齡、攝護腺大小、每年的數值變化趨勢,並搭配影像檢查協助判讀,才能更準確掌握風險。透過規律檢查與早期介入,有助提高治療成功率、延長病人存活期。