動脈剝離是罕見但高致死率的外科急症,常需及時的緊急手術治療以挽救病人生命。林口長庚醫院為找出疾病的危險因子加以預防及改善治療結果,使用台灣健保資料庫針對其中23,868名主動脈剝離患者及全台456萬個家庭,進行近3年的研究,發現主動脈剝離與遺傳有強烈相關性,有家族病史會增加主動脈剝離發病的風險及影響長期預後。醫師提醒有家族史的民眾,宜及早至專科門診追蹤檢查,並嚴格控制血壓及戒菸,改善不良的生活習慣。

主動脈剝離 研究:家族史會增加風險

林口長庚醫院心臟內、外科及風濕免疫科團隊發表最新的研究報告指出,主動脈剝離疾病的發生,遺傳因素所佔比例超過一半;有家族病史者,會顯著增加家族成員的發病風險,一等親的發病風險可達6.82倍。而家族性的主動脈剝離如果發病,發病年紀會較輕,且相較沒有家族病史患者,更容易需要接受外科手術,且常必須接受更複雜廣泛的外科重建手術。這份報告已發表在2020年9月美國心臟學會重量級期刊「美國心臟病學會雜誌(Journal of the American College of Cardiology)」。

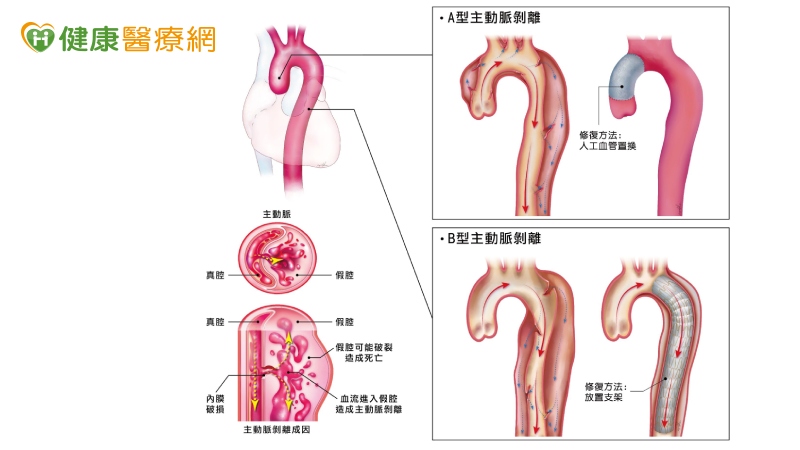

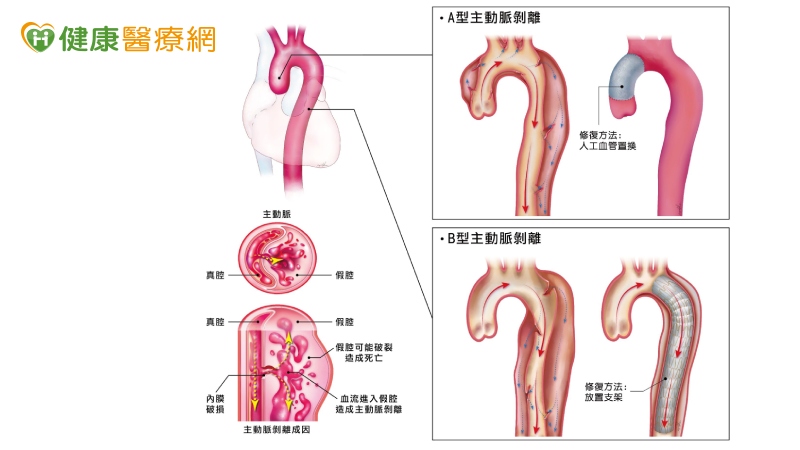

林口長庚紀念醫院心臟外科陳紹緯副教授表示,主動脈是將心臟血液輸送到全身的大血管,結構包含內、中、外三層,當內層有破裂使血液跑到中層及外層之間,血流便會將主動脈撕裂剝離成兩個腔室,造成主動脈剝離。若不幸血液從假腔破出,主動脈便破裂大量出血,是猝死常見的原因之一。國內主動脈剝離的發生率約每年十萬分之五到十,每年大約有近2‚000人發病。

主動脈剝離分為A型及B型,A型需緊急開胸手術進行人工血管置換,若不手術80-90%的病人會死亡,特別是在病發初期,每小時約1%的死亡率。B型則大部分可以用藥物控制,如有併發症可以用新技術主動脈支架來治療。

因病人一個問題 醫師著手研究

48歲的王先生,平時有抽菸習慣及高血壓病史,但無規律服藥,某日凌晨突發劇烈撕裂性的胸痛並延伸至背部,由同住的弟弟緊急送醫,經陳紹緯醫師檢查診斷為A型主動脈剝離,緊急進行主動脈置換修補手術,手術順利平安出院。

醫師詳細詢問病人後得知,其父親有主動脈剝離病史,也曾聽長輩說有家族成員在年輕時發生不明原因猝死。病人弟弟想了解此病是否有遺傳性?其它家族成員需不需要特別注意?病人康復後也擔心像他這類有家族史的主動脈剝離患者,術後的長期結果是否會比較差?

陳紹緯醫師表示,由於這是病人及家屬所關心的問題,於是他開始進行研究,在跨團隊各領域專家合作,及院方支持下所成立的巨量資料統計中心協助下,使用台灣健保資料庫的全人口資料,及使用家戶承保檔案來建立親屬關係,藉由台灣完善的健保制度和全民納保完整追蹤特性,作全面性的分析研究,包括家族史對主動脈剝離的發生風險,以及長期結果的影響。經過近3年的努力,發現家族史與主動脈剝離的重要相關性。

主動脈剝離家族史 控血壓、及早追蹤

醫師因此提醒有主動脈剝離家族史的民眾,宜及早至專科門診追蹤,進行影像檢查,並嚴格控制血壓及戒菸,改善不良的生活習慣,如果有主動脈病變應積極接受外科治療。萬一已經發病,治療後仍須嚴密的控制血壓和電腦斷層追蹤,因為不論A型或B型的主動脈剝離,長期都有可能因形成主動脈瘤而需後續手術治療,不可大意。